娘の読書の遅さに悩み、何か特別な支援が必要なのではないかと不安に感じていた私。そんな中、NPO法人エッジでの面談は、私たち親子の学びに対する考え方を根本から変える転機となりました。

NPO法人エッジ

https://www.npo-edge.jp/

従来の教育システムへの疑問

面談で印象的だったのは、現在の学校教育システムへの率直な指摘でした。「学校の授業は、机に座って決まりきった教え方しかしない。それに向いている子どもはうまく適応できるけれど、苦手な子どもは置いていかれてしまう」という専門家の言葉に、私は深くうなずきました。

これまで、娘の学習の遅れを何とかしようと必死で、音読を繰り返させていました。しかし、その方法が本当に効果的だったのだろうかと、疑問を感じ始めていたのです。

学習障害の可能性と新しいアプローチ

面談を通じて、娘に学習障害の可能性があることが示唆されました。しかし、専門家は決して悲観的な言葉ではなく、前向きなアドバイスをくれました。「一般的な学び方で追いつくことを目指すのではなく、いかに効率的に、そして楽しく学んでいくかを考えることが大切」と。

具体的な学習戦略

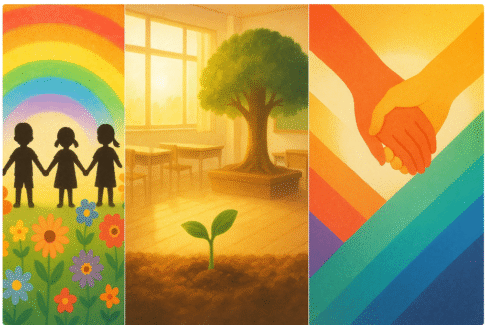

専門家から提案された学習戦略は、シンプルでありながら革新的でした:

- 音読から傾聴へ: これまで毎日続けてきた音読を止め、むしろ聞くことに重点を置く。語彙力と理解力を高めるためには、読むことよりも聞くことが効果的な場合があるのです。

- 言語環境の enrichment: 日常会話の中で、意図的に少し難しい言葉を楽しく使うようにする。子どもの興味を引きながら、自然に語彙を増やしていくアプローチです。

- 個別の学習スタイルの尊重: 一人ひとりの子どもには、それぞれ最適な学び方があること。画一的な方法ではなく、子どもの特性に合わせた柔軟なアプローチが重要だと学びました。

個人的な気づきと反省

正直に言えば、この1年間、私は音読にこだわりすぎていました。それが必ずしも最良の方法ではなく、むしろ子どもに不必要なストレスを与えていたかもしれないと反省しています。子どもの学びは、強制されるものではなく、楽しみながら進むものであるべきだと理解しました。

これからの親子の学び

今、私の決意は明確です。娘と共に歩み、彼女の独自の学習スタイルを理解し、サポートしていくことです。失敗を恐れず、彼女のペースを尊重しながら、学びの喜びを一緒に見つけていきたいと思います。

学びは決して直線的なものではありません。時には曲がり道を通り、時には立ち止まることもあるでしょう。しかし、私たち親子で互いを信じ、支え合いながら、彼女の可能性を信じ続けることが最も大切なのだと、この経験を通じて学びました。

子どもの学びの旅は、決して一人で歩むものではありません。親子で共に築き、共に成長していきたいです。