お子さんの学習環境について考えたことはありますか?今日は、視力の弱いお子さんや視覚的な配慮が必要なお子さんにとって心強い味方となる「拡大教科書」についてお話しします。

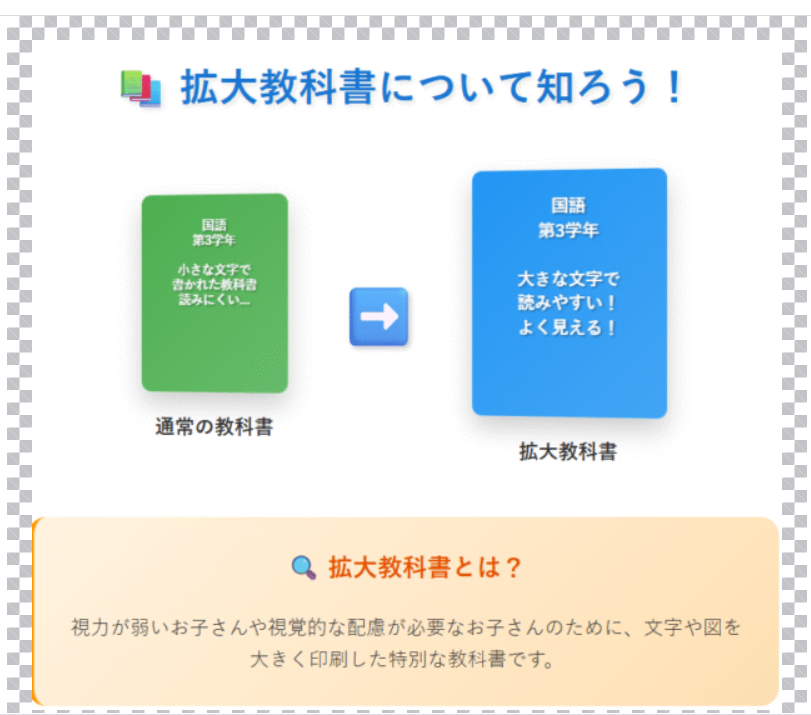

拡大教科書とは?

拡大教科書は、弱視の児童・生徒のために作られた特別な教科書です。通常の教科書よりも文字や図表を大きく印刷し、内容を把握しやすいように写真や図版を配置し直したものです。

平成20年6月に「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」(教科書バリアフリー法)が成立し、教科書発行者は拡大教科書を発行する努力義務が課せられました。これにより、拡大教科書の発行点数は大幅に増大しています。

文字が読みにくくて勉強に集中できない、図表が小さくて理解が難しい…そんなお悩みを解決してくれる頼もしい存在なのです。

拡大教科書について、文部科学省のホームページにて記載されています。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/kakudai.htm

申し込み方法と重要なポイント

学校を通して申し込みが必要

拡大教科書は書店では購入できません。学校を通して申し込む必要があります。毎年8月頃に申し込み期間が設けられているので、この時期を逃さないよう注意が必要です。

※地域によって異なります。

ただし、先生方の中には拡大教科書の存在をあまりご存じない方もいらっしゃるのが現状です。必要だと感じたら、遠慮せずに保護者の方から学校に相談してみることをおすすめします。

毎年の申請を忘れずに

学年が上がると教科書の内容も変わるため、毎年必ず申し込みが必要です。一度申し込めば自動で更新されるわけではないので、新学年が始まる前に忘れずに手続きを行いましょう。

拡大教科書の特徴

分冊になっている理由

文字や図を大きくする分、どうしても通常の教科書より分厚くなってしまいます。そのため、国語や算数などの主要科目は3分冊に分けられていることが多いです。これは、お子さんが持ち運びしやすいように配慮された工夫なんです。

経済的な負担について

もし学校を通さずに個人ですべての教科の拡大教科書を注文すると、年間10万円ほどかかってしまうこともあります。これは決して安い金額ではありませんよね。だからこそ、学校を通した公的な支援制度を活用することが大切です。

申請できる条件

無償給与の対象となる児童・生徒

文部科学省では、特別支援学校(視覚障害)や特別支援学級(弱視学級)だけでなく、平成16年度から小中学校の通常の学級に在籍する視覚に障害のある児童生徒に対しても拡大教科書の無償給与を行っています。

弱視でなくても利用可能

「うちの子は弱視じゃないから関係ない」と思っていませんか?実は、拡大教科書は弱視のお子さんだけが対象ではありません。

発達や学習の状況によって視覚的な支援が必要と認められれば、利用することができます。読み書きに困難を抱えているお子さんや、集中力を高めるために視覚的な配慮が必要なお子さんも対象となる可能性があります。

相談のタイミング

もし「うちの子にも必要かもしれない」と感じたら、早めの相談をおすすめします。申し込み期間は限られているので、余裕を持って準備することが大切です。

担任の先生、特別支援教育コーディネーター、養護教諭など、まずは身近な学校関係者に相談してみてください。お子さんの学習状況を一番よく知っている先生方が、適切なアドバイスをしてくれるはずです。

都道府県教育委員会にも拡大教科書の相談窓口が設置されているので、必要に応じて活用することもできます。

まとめ

お子さんにとって読みやすく、学びやすい環境を整えることは、学習意欲の向上や自信につながります。拡大教科書は、そんな環境づくりの強力なサポートツールです。

「もしかしたら必要かも?」と少しでも思ったら、まずは学校に相談してみてください。お子さんの可能性を最大限に引き出すたために、利用できる支援は積極的に活用していきましょう。

※申し込み時期や詳細な条件については、お住まいの地域や学校によって異なる場合があります。具体的な手続きについては、必ず学校にご確認くださ