お子さんの発達や学習に関して「どうしてこんな反応をするのかな」「どこが苦手なのかな」と悩んだことはありませんか?私自身もその一人です。そして、そんな時に役立ったのが「WISC-V(ウィスク・ファイブ)」という発達検査でした。

WISC-Vとは?

WISC-Vは、6歳から16歳までの子どもを対象とした知能検査です。「知能検査」と聞くと少し堅苦しく感じるかもしれませんが、これはお子さんの「得意」や「苦手」を客観的に見つけるための道具のひとつです。

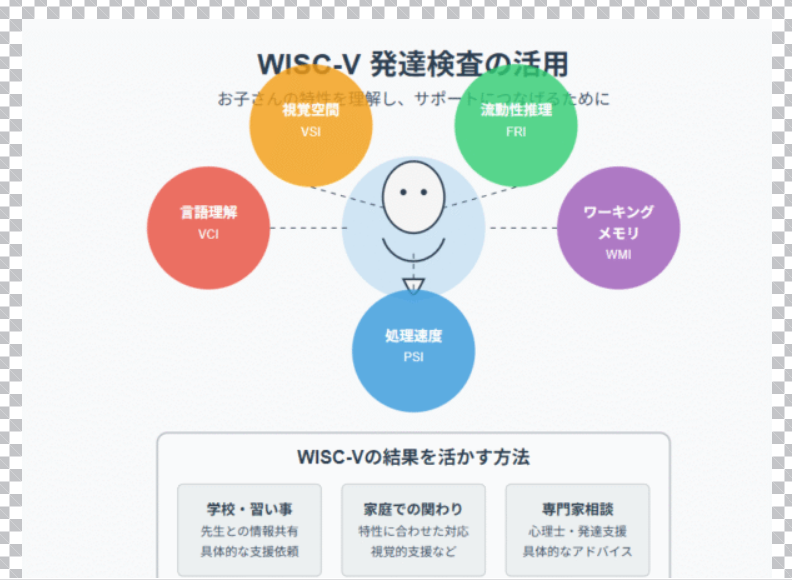

WISCでは主に以下のような領域を測定します:

- 言語理解(VCI):言葉の知識や言語による理解力

- 視覚空間(VSI):視覚情報をもとに論理的に考える力

- ワーキングメモリ(WMI):記憶を使いながら情報を処理する力

- 処理速度(PSI):視覚的な作業をスムーズにこなすスピード

- 流動性推理(FRI):新しい問題に対して柔軟に考え、解決する力

なぜWISCを受けたのか

私が発達検査を受けようと考えたのは、子どもの特性を知り、今後のサポートや環境づくりに役立てたいと思ったからです。得意・不得意を正しく理解することで、無理をさせず、伸ばせる部分をうまくサポートしてあげたい。そんな思いがありました。

検査を受けるには?

WISC-Vの検査を受けるには、主に以下のような選択肢があります:

- 発達支援センター:多くの自治体には発達支援センターがあり、無料または低額で検査を受けられることがあります。ただし予約から実施までに数ヶ月待つケースも多いです。

- 医療機関(小児科・児童精神科など):発達障害の専門医がいる医療機関では、診療の一環として検査を実施しています。健康保険が適用される場合もあります。

検査当日は、お子さんと一緒に検査機関を訪れ、心理士がお子さんと1対1で様々な課題に取り組みます。所要時間は1〜3時間程度です。

結果をどう活かす?

検査結果は通常、後日の面談で詳しく説明してもらえます。この結果を以下のように活用できます。

学校や習い事での活用

検査結果は、学校や習い事の先生にお伝えすることが有効です。例えば、「言葉でのやり取りが苦手なので、できるだけ視覚的に伝えてもらえると助かります」とか、「癇癪を起こしたときは、まず落ち着く時間を与えていただきたい」といったように、具体的にお願いするための材料になります。

家庭での関わり方

我が家では、検査結果を踏まえて、癇癪が起きたときにはあえて声をかけず、そっと見守るようにしています。そのほうが早く気持ちを切り替えられるからです。また、言語理解よりも視覚処理が得意なことがわかったので、予定表を視覚的に表示したり、手順を図解したりする工夫をしています。

「みんな平等に」と言われたとき

支援をお願いする際、時には「平等に接しているので、特別な対応はできません」と言われることもあります。でも私は、「平等=同じ対応ではなく、その子に合った支援をすることが本当の意味での平等」だと思っています。

そのためにも、感情的にならず、建設的に話し合うことが大切です。WISC-Vの結果があることで、話がしやすくなったと感じています。

家庭での具体的な工夫例

WISC-Vの結果から見えた特性に合わせて、以下のような工夫をしています:

- ワーキングメモリが弱い場合:複数の指示を一度に出さず、一つずつ伝える。チェックリストを作成して視覚的に確認できるようにする。

- 処理速度が遅い場合:時間に余裕をもって行動の準備をさせる。「5分前行動」を習慣づける。

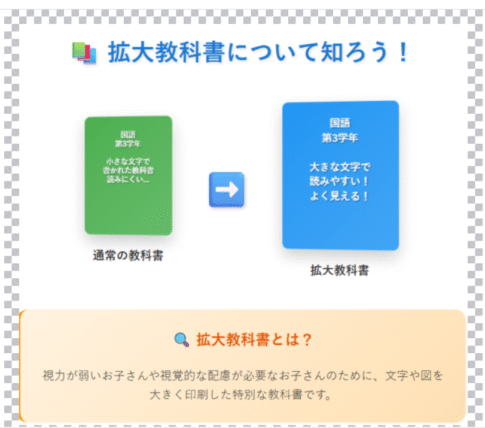

- 言語理解が弱い場合:抽象的な表現を避け、具体的な言葉で伝える。必要に応じて図や写真を使って補足する。

- 視覚空間が強い場合:情報を図解したり、色分けしたりして視覚的に整理する。

専門家のサポートを得る

WISC-Vの結果だけでは、具体的な支援方法がわからないこともあります。そんな時は以下のような専門家に相談するとよいでしょう。

- 臨床心理士・公認心理師:検査結果の解釈や具体的な支援方法についてアドバイスをもらえます。

- 発達支援の専門家:発達障害児支援センターなどにいる専門家に相談すると、日常生活での具体的な工夫を教えてもらえます。

最後に

発達検査は「特別なもの」ではなく、お子さんを理解するための「ひとつのツール」です。「困っていることは何か」「どうすれば楽になるのか」を見つけるヒントになれば嬉しいです。

また、検査結果はお子さんの一側面に過ぎません。検査では測れない様々な長所や可能性があることも忘れないでください。

お子さんの未来を明るくするために、必要なサポートを、必要な人と一緒に考えていきましょう。検査結果を踏まえた関わり方の工夫が、お子さんの自己肯定感を高め、潜在能力を発揮する手助けになると信じています。

※このブログの内容は個人的な経験に基づくものです。お子さんの状況によって最適な対応は異なりますので、必要に応じて専門家にご相談ください。