――娘の合理的配慮をめぐって考えたこと

「学校が悪いのではなく、多くを求める世の中が学校を作っている」

ある人にそう言われて、ハッとしました。

娘の合理的配慮をめぐる葛藤

私は今、娘の合理的配慮について、学校と何度も話し合いを重ねています。

先生方は本当に一生懸命で、悪気なんてまったくありません。それでも、現実はいつも”平行線”のまま。

「やってあげたいけど、リソースがない」

「やってほしい、今必要なんです」

お互いが同じ方向を向いているのに、交わらないまま時間だけが過ぎていく——そんなもどかしさを感じています。

学校に悪意はない。でも、現場には”限界”がある

一つのクラスに30人程度の子どもたち。それぞれ違う背景や特性を持ちながら、限られた時間と人手の中で、先生たちは本当に頑張っておられます。

それでも、制度や時間、人的な制約の中で「やりたくてもできないこと」がたくさんあるのが現実です。

私は「それは理解している」と思いながらも、やはり”この子の今”に必要なサポートを願わずにはいられません。

私の娘にも学習障害の特性があります

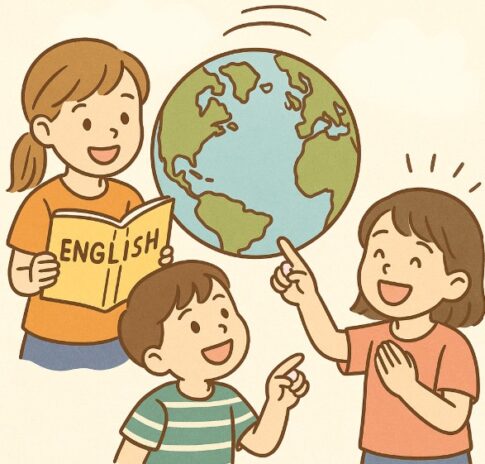

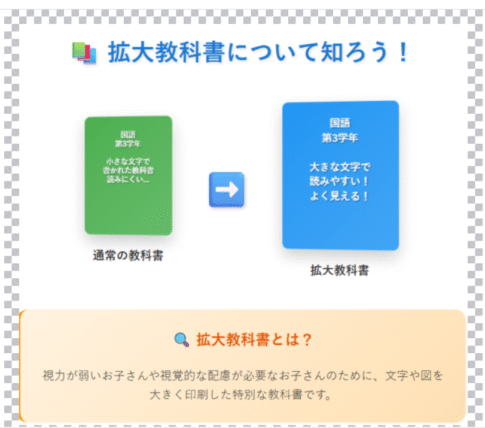

娘は読むことや書くことに時間がかかります。でも、それは理解していないわけではなく、学び方のスタイルが違うだけ。少し支えがあれば、自分の力で考え、表現することができます。

学習障害は英語だけの問題ではなく、日本語の読み書き、記憶、思考の整理など、あらゆる学びに関わっています。少しの工夫と理解で、子どもの可能性は驚くほど広がります。

平行線の中で気づいたこと

学校は悪くない。でも、私だけではすべてを支えきれない。

「どうにかしてあげたい」私と、「できる範囲で支えたい」学校。どちらも間違っていない……

この”平行線”を通して感じたのは、教育の問題は、社会の価値観の問題でもあるということ。

「もっと早く」「もっとできるように」「もっと完璧に」

会社でも、同じ言葉をよく聞きます。「生産性を上げよう」「効率を上げよう」

社会全体が、スピードと結果を求める方向に進んでいます。そして、その価値観が子どもたちの世界にも入り込んでいます。

「早く覚える子が優秀」「すぐできる子がえらい」——そんな空気が、知らず知らずのうちに広がっている。

でも本当は、ゆっくり考える時間こそが、子どもの力を育てる。焦らず、自分のペースで進むことが、本当の意味での「学びの深さ」につながるのだと思います。

教育方針と現実のギャップ

日本の教育方針には「個性を大切にし、生きる力を育む」とあります。けれど現場では、同じペース、同じ内容、同じ方法が求められます。

“個性を尊重する”と言いながら、”同じであることを良しとする”現実。そこに大きな矛盾を感じます。

「個性を大切にする」とは、”違っていていい”を認めること。”できる・できない”ではなく、”どうすればその子が力を発揮できるか”を一緒に考えることが、本当の意味での「生きる力」だと思います。

世の中が変われば、学校が変わる

教育は、社会の鏡。”効率”や”結果”を求める大人の社会が変わらなければ、学校も、子どもたちの学び方も変わりません。

だからこそ私は、Colorful Portという小さな場所から、「比べない・焦らせない・その子のペースで学ぶ」という新しい価値観を届けていきたいと思っています。

どうしたらいいんだろう

正直に言えば、私もまだ答えを見つけられていません。

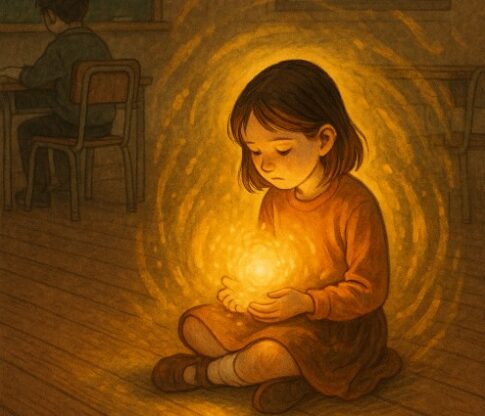

でも、娘の笑顔や生徒たちの”できた!”という瞬間を見るたびに、少しずつ未来が見える気がします。

「合理的配慮」とは、制度ではなく、”理解しようとする心”のこと。

社会が変われば、学校が変わる。そして、子どもたちの笑顔も変わっていく。

今日もまた、その一歩を考えながら——。